|

Le porte-avions La Fayette |

© Louis Mammi 2008

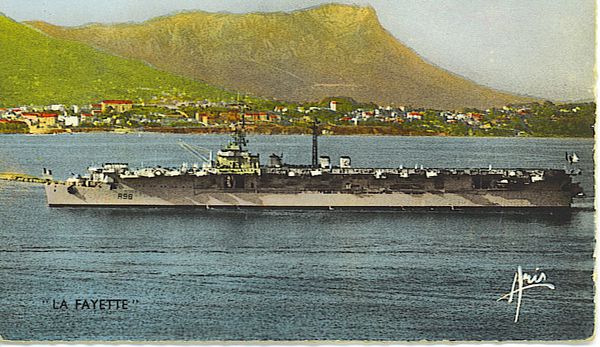

Le porte-avions La Fayette en 1951. (Photo Emery Toulon).

Insigne du Porte-avions

La Marine Nationale a pris une part importante à la guerre d'Algérie, par mer bien sûr, par air et aussi par voie terrestre. Aux opérations terrestres participeront les commandos marine, les fusiliers-marins et parfois un tiers de l'équipage des bâtiments qui se trouvaient en AFN.

La surveillance maritime se fera par l'ensemble des navires en mission en Méditerranée, dans le but d'intercepter les trafiquants d'armes.

Les interventions aériennes étaient confiées aux porte-avions et avions de l'Aéronavale, basés en France ou en Tunisie.

Un des porte-avions engagés dans ce conflit était le La Fayette. Ses interventions en Algérie seront commandées au coup par coup selon la tournure des événements.

Carte postale du La Fayette (Photo Aris via Michel Labatut).

Son histoire

Prêté par les USA, ce bâtiment a été conçu en 1942 dans un chantier naval du New-Jersey. Initialement destiné à devenir un croiseur léger, il est remodelé en porte-avions léger au printemps 1943, les besoins de la marine américaine ayant changé.

Lancé le 22 mai 1943, il prend le nom de Langley (inventeur des premières catapultes). Sa forme était un peu particulière et cela se ressentira lorsqu’il naviguera, car le poids de la passerelle sur le côté le fera tanguer.

Dès 1944, il participe à la guerre du Pacifique contre le Japon.

Son tableau de chasse est éloquent : 194 batteries détruites, 99 avions détruits au sol, 119 avions abattus en combat aérien, 5 avions abattus par sa DCA, 32 navires coulés dont 8 de guerre. Le 11 septembre 1951, le Langley passe sous pavillon français et prend le nom illustre de La Fayette.

Il intervient en Indochine, où il reçoit la croix de guerre des TOE, à Suez et en AFN.

Un porte-avions n'embarquait pas automatiquement la même flottille. Il pouvait très bien en récupérer une dans le sud-est de la France ou en Tunisie. Elles portaient un numéro : 9 F-12 F-14 F-15 F-17F pour les Corsair et un numéro suivi d'un S pour l'escadrille de servitude.

S'il n'est pas possible de quantifier avec exactitude le nombre d'interventions des aéronefs embarqués sur ce porte-avions, on peut dire que les Corsair du La Fayette, comme ceux des autres porte-avions ou basés à terre, effectueront quatre types de mission :

*- Appui-feu,

*- Bombardement,

*- Protection des héliportages,

*- Reconnaissance terrestre.

On estime à 15.000 heures de vol en mission de guerre pour l'ensemble des appareils Corsair F4U7 et AU 1 de 1958 à 1962 durant le conflit algérien.

Les qualités de ces chasseurs feront merveille compte tenu de la configuration des lieux et du type d'opérations. Cependant les pertes en vie humaine et en aéronefs seront conséquentes. Trente avions se sont crashés en Afrique du Nord de 1954 à 1962 et 14 pilotes trouveront la mort au cours de ces accidents, dont aucun d'eux n'est imputable à la rébellion.

En plus des missions ci-dessus, ce porte-avions effectuera deux rotations entre Alger et Marseille afin de transporter un régiment de parachutistes et des harkis qui devaient défiler à Paris, le 14 juillet.

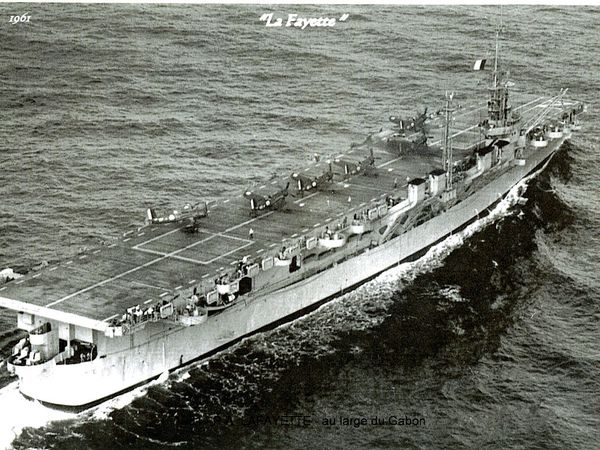

Autre photo du La Fayette au large du Gabon en 1961 (via Michel Labatut).

Autre photo du La Fayette au large du Gabon en 1961 (via Michel Labatut).

En 1962, le La Fayette transportera de juin à juillet des civils qui quittaient l'Algérie à la suite de l'indépendance de ce pays, ainsi que des troupes et du matériel militaire (voir ci-dessous). Plus de 10.000 personnes vont ainsi être ramenées en France.

Opérations navales.

Le 15 janvier 1956, il part en mission en Indochine afin d'évacuer les derniers éléments du corps expéditionnaire français

Rentré en France, dès le 5 août il est engagé dans le conflit de Suez "opération Mousquetaire" avec la 15ème flottille et la moitié de la 14F.

Ensuite en dehors d'exercices interalliés en Méditerranée, ses activités seront consacrées à l'Algérie.

En premier lieu, il se rendra à Norfolk (USA) afin d'y récupérer des hélicoptères et avions légers nécessaires au maintien de l'ordre en Algérie. Ces appareils seront amenés à Pauillac (Gironde) afin de recevoir un armement et un équipement radio français.

Ensuite, il participera à des missions spécifiques, consistant essentiellement en la surveillance des 1.500 km des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et en l'appui aérien des troupes françaises engagées dans des opérations militaires.

Le porte-avions La Fayette, survolé par deux hélicoptères HUP 2,

des appareils qui servaient principalement de "Pedro" (1)

La fin du La Fayette.

Ce porte-avions sera retiré du service actif, compte tenu de sa carrière américaine et française, le 1er janvier 1963. Que ce soit au cours d'exercices maritimes ou dans des opérations, il a toujours été à la hauteur des espérances de nos dirigeants.

Grâce à ses flottilles et à ses personnels, il a particulièrement réussi. En Egypte, le commandant du 2e RPC dira, parlant notamment de ce porte-avions : "Sans l'appui de vos Corsair, je n'aurais jamais pu tenir".

Dans des opérations humanitaires, notamment à Agadir (Maroc), il sera particulièrement apprécié.

Le 20 mars 1963, il sera restitué aux Etats-Unis et détruit. Une fin peu glorieuse pour un tel bâtiment qui a été un élément essentiel de la Marine française, en Indochine avec le Bois Belleau et l'Arromanches, à Suez et en Algérie.

Il avait parcouru sous pavillon français 350.000 miles nautiques, procédé à environ 3.000 catapultages et ses avions avaient effectué 19.805 appontages.

De nos jours, une frégate furtive porte le glorieux nom de La Fayette.

© Louis Mammi

(1) Pedro: surnom des hélicoptères chargés de la récupération des équipages en cas d'accident d'appontage. Les "Pedro" sont en vol pendant tous les catapultages et les appontages d'appareils, les HUP 2 trop faiblement motorisés ne furent pas utilisés pour des opérations en AFN...

A Mers el Kébir en 1961 le Clemenceau (à gauche) qui en est à ses premières sorties,

le La Fayette est à droite, la différence est claire entre les deux types de ponts (Photo Robert Rinner).

Le porte-avions La Fayette à Toulon en 1951 (Photo H. Emery, Toulon).

Le porte-avions La Fayette à Toulon en 1951 (Photo H. Emery, Toulon).

Caractéristiques

- Longueur : 185 mètres.

- Déplacement : 15.000 tonnes.

- Vitesse : 31 nœuds.

- Armement : 11 affûts de 40 Bofors (doubles et quadruples) ; 5 affûts de 20 mm (simples et doubles).

- Détection : 4 radars de veille et 4 radars d'artillerie.

- Équipage : 1.569 officiers, officiers mariniers, quartier-maitres et matelots.

- Aviation embarquée : 20 F4U7 Corsair (chasse - assaut) ; 2 TBM Avenger (servitude); 2 hélicoptères Pedro (1) (de modèle divers) (assistance, secours).

Sa devise était celle du marquis de La Fayette : "Cur non" (Pourquoi pas ?)

(1) L'hélicoptère "PEDRO" n'est pas un type mais une utilisation c'est l'hélicoptère qui est toujours en vol lors des décollages et appontages des avions pour récupérer le plus rapidement possible les équipages à la mer.

Les types au début furent les HUP2, avant d'autres appareils plus puissants.

Article publié dans l’Ancien d’Algérie d’octobre 2009

Témoignage

Le document ci-dessous a été publié dans ARDHAN-INFO

n° 22 de juin 2010.

Il est publié ici avec l'accord de l'auteur et de l'Association pour la Recherche de Documentation sur l'Histoire de l'Aéronautique Navale, merci à eux.

Rapatriement des civils quittant l'Algérie en 1962

Quelques souvenirs du porte-avions LA FAYETTE.

Par Pierre Mériot.

A l'issue de quatre années consécutives en Algérie, employées à servir sur ces nobles machines que sont les voilures tournantes, je reçus en juillet 1961, en récompense, l'affectation sur le PA La Fayette, pour y exercer mes premières réelles fonctions d'officier. J'arrivais à bord avec un reliquat de 105 jours de permission, résultant de ces quatre années d'activités disons... un peu prenantes.

Il est certain que, pour un commandant en second, voir arriver un jeune officier avec un tel quota de repos potentiel, mérités à coup sûr et indiscutables, pose problème. Notre second le résolut en dix secondes lors de ma visite le matin de mon embarquement : « Je ne suis pas responsable des positions qu'ont prises les unités d'où vous venez, mais nous sommes un bâtiment opérationnel et, en ce qui me concerne, le problème est résolu ». D'un trait de plume, mes 105 jours furent oubliés.

Cela dit, après un court temps d'adaptation, je fus heureux de travailler à bord et d'y revenir une seconde fois, à la demande du CV Duval et d'y retrouver l'excellente ambiance du premier séjour.

Parmi les quelques souvenirs de cette époque, déjà lointaine, je ne m'étendrai pas sur la vie et les activités classiques des porte-avions que beaucoup ont connues, mais sur quelques événements un peu marquants, voire inhabituels.

Le La fayette arrive à Toulon ramenant en France 2633 réfugiés dont 250 personnes appartenant aux familles de la Base de Mers-El-Kebir (Photo AFP 19/7/1962)

Le La fayette arrive à Toulon ramenant en France 2633 réfugiés dont 250 personnes appartenant aux familles de la Base de Mers-El-Kebir (Photo AFP 19/7/1962)

Il me faut commencer par celui qui me semble le plus important, le plus lourd et le plus difficile sur le plan moral, je veux parler des rotations de rapatriement des personnes qui fuyaient l'Algérie ainsi que du transport vers la métropole des hélicoptères de l'ALAT et de l'Armée de l'Air. Ce dernier point sera évoqué rapidement, pour laisser la place au plus important, les réfugiés d'Algérie. Cette œuvre humanitaire, effectuée par le La Fayette, est certainement déjà oubliée de tous, pour autant qu'elle ait été connue et, avant que les derniers acteurs ne quittent la scène, il m'a semblé bon d'en laisser trace.

Juin-juillet 1962. Nos entraînements à la mer sont terminés. Les premiers groupes de permissionnaires d'été commencent à partir. Nous recevons l'ordre de nous préparer à effectuer d'urgence les missions de rapatriement de réfugiés d'Oranie.

Le commandant réunit ses officiers pour un briefing très complet (on le comprend) concernant toutes les mesures à prendre pour accueillir à bord environ 2.000 réfugiés, hommes, femmes, enfants, vieillards, sur le trajet Oran-Toulon. Nous aurons jusqu'à plus de 2.500 personnes à bord.

Mesures à prendre, allant de l'accueil, le contrôle, la sécurité, la restauration, la fabrication de WC (pour 2.500 personnes, ce n'est pas un détail, mais un vrai problème). S'y ajoutent l'hygiène, la surveillance en mer, le service de santé et le chargement de tonnes de bagages. Le tout dans les délais les plus courts possibles, selon le souhait du commandant, et sans doute au-delà.

Nos avantages sont certains. Après Pearl Harbor, les Etats-Unis avaient accéléré la production de porte-avions, ayant rapidement compris que la puissance sur mer serait aéronavale. Bâti sur une coque de croiseur lourd, qui devait s'appeler Fargo puis Crown Point, il fut lancé le 22 mai 1943 et baptisé Langley du nom du savant américain Samuel Pierpont Langley (1834-1906), inventeur des premières catapultes. Un PA de 15.000 t, vidé de ses appareils, dispose de beaucoup de place. Nous avons une machine de 100.000 ch sur quatre hélices, nous permettant 30 heures de route à 30 nœuds, et un rayon d'action de 9.000 milles à 15 nœuds.

Le pont d'envol, nu et équipé rapidement des palettes verticales anti-vent, peut recevoir en pontée des centaines de m³ de bagages. Enfin, les « rideaux » métalliques des hangars peuvent s'ouvrir à la demande, assurant une ventilation agréable. Enfin, nous gardons l'hélicoptère Pedro en cas de besoin.

Nous effectuerons ainsi huit rotations en juin et juillet. Je parlerai ici de la première, la plus symbolique peut-être, la plus difficile aussi car nous allions vers l'inconnu et, autant tout l'équipage déborde de bonne volonté, autant nous sommes plutôt inquiets.

Toutes les actions envisagées au briefing étant réalisées, espérant avoir pensé à tout, ou presque, nous appareillons de Toulon et, en virant la grande jetée, nous laissons les centaines de touristes se dorer au soleil, le long de la côte.

Au cap, un temps splendide (pourvu que ça dure !), à bonne vitesse, cela ressemble à une croisière, étonnant sur un PA. Le pacha nous a dit que tout le monde qui le peut se repose, ce sera utile pour demain quand, en effet, nous apercevons les quais de Mers el-Kébir, noirs de monde, de véhicules, de tas de colis supportant des personnes qui sont là, qui attendent, certaines depuis des jours. Il fait chaud, bien sûr.

Coupées à terre, officiers et officiers mariniers du PEH et STA ont constitué des équipes d'accueil. En haut des coupées et sur le pont, les autres équipes répartissent personnes et bagages au mieux. Et cela commence, un flot ininterrompu, sans ruée malgré tout.

Premier ennui. Le commandant en second a ordonné « aucun animal à bord, vous interdirez l'accès à quoi que ce soit ». Nous constatons très vite que cet ordre, compréhensible, est inexécutable. Comment enlever à une petite fille la cage de son oiseau, à une personne déjà en larmes, son petit chien ? Les officiers se réunissent rapidement et, tous étant d'accord, le chef PEH va rendre compte au second que nous refusons cet ordre et que nous sommes prêts à effectuer d'autres tâches, mais pas celle-là. Pas content, il l'admet néanmoins. L'embarquement reprend. Heureusement que la taille des animaux reste raisonnable.

Pendant ce temps, la grue du bord charge les voitures (50 à 60 à chaque rotation) et les montagnes de valises, couffins, sacs, plus ou moins bien fermés, plus ou moins fragiles. Des gens très âgés, dirigés vers l'infirmerie, des musulmans, des enfants, certains sans leurs parents, des bébés. La chaleur augmente, il est en gros 13 heures.

Peu à peu les hangars se remplissent. Des chemins de circulation ont été réservés par sécurité et les tracés sont à peu près respectés. Nous avons prévu, en permanence et surtout pour la nuit, une équipe de sécurité-manœuvre PEH, avec son officier, initiative qui s'est révélée heureuse, on verra plus loin.

Nous sommes à bloc de passagers. Il reste beaucoup de charges à embarquer et à répartir. Je me retrouve conducteur d'élévateur sur le pont. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car nous sommes à effectif réduit.

Toute est amarré en pontée. Les personnes se calment dans les hangars. Nous nous préparons à appareiller. Encore un spectacle déchirant. Par les rideaux levés et la plage arrière, beaucoup se pressent pour un dernier regard vers la côte, Oran, au loin le Murdjadjo, la « Mosquée des Veuves ». Des gens pleurent, puis la côte disparaît.

Fatigués, après une courte collation, tout le monde s'assoupit plus ou moins, les hangars sont bondés. La nuit est tombée, les rideaux du hangar sont baissés, nous fonçons vers Toulon. Il fait beau, Dieu merci. Nous sommes en éclairage rouge de nuit.

Soudain, vers 1 h du matin, un problème qui montre combien l'équipe hangar était indispensable. Un turbo-alternateur décroche. Immédiatement, un diesel de secours démarre en automatique. Près de la paroi du hangar, ce démarrage est bruyant. Immédiatement, les gens se réveillent en peur, se mettent debout, quelqu'un crie « nous coulons ». L'équipe de hangar allume aussitôt l'éclairage blanc et, dans la diffusion disposée à cet effet, un haut-parleur à pleine puissance appelle au calme et rassure.

Le calme revient, ouf, nous avons eu très chaud. Le jour est levé, la matinée se déroule calmement. Toulon approche. Une jeune femme devait avoir un bébé, mais il ne naîtra pas à bord et, à quelques heures près, nous n'aurons pas de petit La Fayette.

Poste de manœuvre. Coupées à terre. Marine Toulon a bien prévu la logistique nécessaire. Tout le monde s'active au déchargement des bagages et voitures. Il faut que le bâtiment soit libéré très vite car il faut ravitailler très vite, en eau, mazout, vivres, etc., et nettoyer partout. Je vais faire grâce des détails, mais le seul moyen sera la mise en action des lances à incendie dans les hangars, sans parler du reste. Personne ne se plaint, bien sûr. Nous qui étions dehors à terre et sur les ponts, nous sommes marqués par ce que nous avons vu et entendu.

Sitôt le bâtiment disponible, nous réappareillons. Le commandant revient de la préfecture maritime. C'est confirmé, nous ferons huit rotations de ce genre. Certaines plus difficiles, à cause de la mer, dans ces conditions particulières. Fin juillet, nous aurons rapatrié plus de 10.000 personnes, âgées très précisément de trois jours à 99 ans, des montagnes de bagages, de très nombreux véhicules.

Nous avons essayé de faire ce travail pénible avec le plus de gentillesse et de patience possibles. Les remerciements que nous avons reçus de ces personnes, si émouvants, furent notre meilleure récompense. Ce fut une grande mission, dure pour le moral, l'équipage du La Fayette y mit beaucoup du sien. Qui s'en souvient ? Qui s'y est intéressé ? Et le temps a passé. Mais nous étions restés fidèles à la devise du général La Fayette : « Cur non » (Pourquoi pas !).

Nota : Pour la précision historique, il faut ajouter qu'avec notre vaillant La Fayette, nous avons transporté d'Algérie en France 176 hélicoptères de l'Armée de l'Air et de l'ALAT (H-34 et Banane H-21), d'abord en juillet, puis octobre, l'un des voyages retour ayant été particulièrement mouvementé. Puis ce sera le tour du célèbre 3ème RPC, de Bône vers la France. Une page se tournait.

NB du responsable du site: Le texte ci-dessus n'a pas été modifié d'une seule lettre...